軽くて丈夫。色も形も自由自在。安くてたくさん生産できる。

プラスチックはそんな優等生の素材、でも、きちんと捨てられないとやっかいものになる。

ゴミとなって海まで流れつくと、海を汚したり生き物を傷つけることも。

生活に無くてはならないプラスチックを悪者にしない。そして地球を守る。

身近な大阪湾のプラスチックごみをまずはゼロにすることから始めよう。

市民や企業、自治体と手を組み、資源循環共創拠点として、私たちは海洋ブラスチックごみ問題に取り組みます。

大阪湾沿岸にはプラスチック(プラ)ごみが

必ずといってあります。

砂浜に埋もれたビニール、

透明感がなくなったペットボトル、

もともとは何の一部だったのかわからない

カラフルな破片。

そんなプラごみが目に見えて減り、

大阪に住む私たち市民がプラごみ問題に

積極的に取り組むことで、

未来ある社会を目指していきたい。

そんな思いから、

私たちは海洋プラごみ問題を

研究として取り上げました。

大阪湾プラごみをゼロにするための

必要な社会課題と技術課題を掲げ、

市民だけでなく、

技術を担う企業も一緒にワクワクしながら

考える社会の仕組みを作る。

「ごみを無くす・減らす」を軸として

大阪湾流域でのサスティナブルで

共生できる社会を

「技術」「政策」「地域の共感と理解」の

3つの柱から考え、

地域共創による

海洋プラごみの削減を目指します。

海洋に出てしまった

海洋に出てしまったごみ一つない海岸、河川敷を取り戻したいという強い願いを持っているものの、大阪湾沿岸や淀川といった河川敷のプラごみ回収はボランティア頼み。善意の活動だけでなく、プラごみ回収を企業が支援する仕組みを作りたい。こんな仕組みができれば、企業は社会責任を果たすだけなく、目に見える貢献度を社会に示すことができ、仲間がさらに増えていく。ごみ削減量が実感できれば、2050年までにごみひとつ無いきれいな海岸、河川敷を歩くことは夢ではありません。この大阪湾モデルを、大阪発のプラごみ削減システムとして世界に発信し、皆さんで手を取り合って発展させませんか。

プラスチックを循環させ、

プラスチックを循環させ、ペットボトル以外はプラからプラへリサイクルされている例は、多くありません。これはリサイクルを意識した製品設計がされていないからです。限られた資源を大切にするために、プラ製品には再利用するリサイクルが求められます。プラ製品の需要の増加に対応しつつプラの原料である石油を新たに使用しないために、バイオマスを使ったプラ製品を開発してカーボンニュートラルに貢献することも重要です。人間が生活をしている限り、プラごみが海に流れ込むことを完全に無くすことは難しい。そのために海で分解される海洋生分解性プラの技術も必要です。この拠点では、これらの未来型プラ製品に必要な技術課題に積極的に取組みます。

プラごみ回収はボランティアの善意に頼る現状ですが、プラごみ回収をクレジット化し、地域のプラごみ削減につなげるシステムが社会の仕組みとして定着すれば、海岸や河川敷のごみは目に見えて減るでしょう。そのために、プラごみの回収に対してインセンティブを設け、ボランティアや市民の大きな励みとなる独自の社会システムを設計します。(一社)加太・友ヶ島環境戦略研究会の代表理事としてプラごみ回収に自ら取組んできた大阪公立大学千葉知世准教授が中心となり、大阪大学、大阪府内自治体、ブランドオーナー企業等が参画してシステムの礎を構築します。このシステムに必要なごみ量の調査は大阪大学、国立環境研究所、大阪府立環境農林水産総合研究所が中心となって担当し、大阪湾に流入する河川での一部流域での定点観測から定量化します。将来的には大阪湾や流域河川に調査を拡大し、ビックデータの収集を目指します。

プラは同一のものを回収しないとリサイクルできないという致命的な課題があります。例えば、ラミネート加工や貼り合わせのプラ製品の多くは現状ではリサイクルはできません。そのため、プラを資源循環させる新たな技術が必要です。廃棄されたプラごみからプラを再生する有力な技術として、油化(液化)とクラッキングを組み合わせたモノマー化の基盤技術の構築を目指します。回収プラごみの分別工程を含めた効率的なプラ再生プロセスを廃棄物処理企業と交えて議論し、大阪大学、大阪公立大学、企業等の産学連携チームでこの難題に取り組みます。

化石資源を使わない、何度もリサイクルして再生できるバイオマスプラ製品の設計に取組みます。リサイクルできるプラ製品のアイデアを市民から募り、大阪大学の有する材料設計技術や参画企業の成形技術を融合することでバイオマスプラ製品を開発します。また、プラ製品の成形メーカーを中心として大阪府内の中小企業等が集うオープンイノベーションをこの拠点に設け、開発するプラ製品の社会普及を目指して幅広い産業分野の企業が参画するネットワークを作ります。これらを通じて、ゼロエミッション・資源循環社会の構築への貢献を目指します。

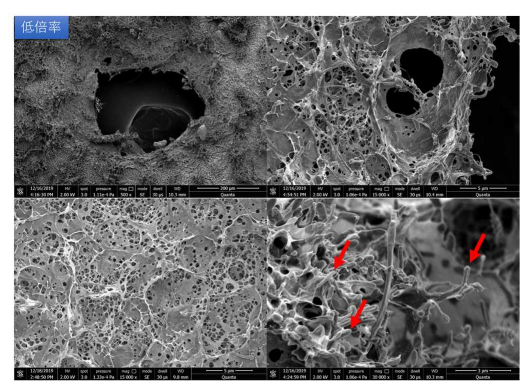

プラごみが海に流れてしまっても分解する。そんなプラ製品を開発します。海の微生物がプラの表面に付着することで分解を開始するスイッチ機能を搭載したプラを大阪大学が設計し、このコンセプトを実証する共同研究を東京海洋大学と実施します。実用化を視野に成形メーカー等と共同で様々な分野で利用できる試作品を開発し、早期の実用化を達成します。今後、海洋ごみの多いASEAN諸国との連携を含め、この技術を世界に展開することで海洋プラごみ問題のグローバルな解決を目指します。